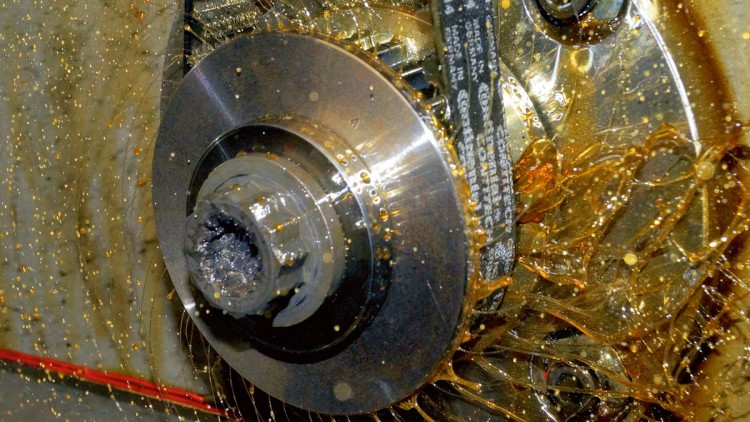

Zahnriemen im Ölbad bieten gewisse Vorteile: Die Reibung des Riementriebs reduziert sich, was prinzipiell die Lebensdauer des Zahnriemens erhöhen kann. Auch CO2-Einsparungen sind dadurch möglich. Zudem laufen Zahnriemen in Öl deutlich leiser als beispielsweise ein Kettentrieb.

Seit 2014 setzt Stellantis beziehungsweise PSA die Technik in PureTech-Benzinmotoren ein, beispielsweise in Modellen von Peugeot, Citroën, DS und Opel. Auch Ford verwendet in den 1,0-Liter-Ecoboost-Motoren einen Zahnriementrieb im Ölbad. Was auf den ersten Blick eine gute Lösung zu sein scheint, zeigt im Praxisbetrieb seine Schwächen: Fahrer von betroffenen Fahrzeugen berichten von aufgequollenen oder durch Risse geschädigte Zahnriemen, obwohl die Fahrzeuge erst wenige Jahre alt sind und weniger als 100.000 Kilometer auf der Uhr haben. Durch die Beschädigungen des Zahnriemens können im schlimmsten Fall kapitale Motorschäden drohen. Durch abgelöste Teile des Zahnriemens kann das Ölsieb verstopfen, was den Ölfluss des Motorenöls hemmt und somit den Schmierfilm abreißen lässt. Reißt der Zahnriemen selbst und findet keine Synchronisation mit Kurbel- und Nockenwelle mehr statt, bedeutet das ebenfalls das Ende für den Motor.

- Ausgabe 04/2025 Seite 016 (792.5 KB, PDF)

""Als Faustregel für den Ölwechsel gilt: alle 20.000 Kilometer oder einmal pro Jahr.""

Stefan Meyer, Continental

Schadstoffe im Öl

Continental als einer der Anbieter solcher Zahnriemen sieht die Ursache vor allem in der Verwendung des falschen Öls. "Das richtige Öl für den Motor ist das A und O bei Belt-in-Oil-Systemen. Wir empfehlen grundsätzlich, ausschließlich vom Hersteller für den Zweck freigegebene Öle zu verwenden", erklärt Stefan Meyer, technischer Trainer im Automotive Aftermarket bei Continental. Denn jeder Motor mit einem Zahnriemen im Ölbad hat seine speziellen Ölfreigaben und setzt spezielle Additive voraus, die bestimmte Schadstoffe im Öl binden sollen. Solche Schadstoffe wie etwa Rußpartikel, Schwefel, kristalline Verbindungen oder Kraftstoff im Öl (Ölverdünnung) können dem Riemen Schaden zufügen. "Je nach Fahrprofil des Kunden können mehr oder weniger Schadstoffe ins Öl gelangen. Die Schadstoffe gelangen durch Verbrennungsrückstände ins Motoröl", so Meyer weiter.

Gerade unter "erschwerten Einsatzbedingungen" wie häufigen Kurzstrecken oder bei Taxis beziehungsweise Lieferfahrzeugen sei das entscheidend, da hier viele Motorstarts stattfinden. Denn die Wirkung der Additive, die eine Rußbildung verhindern sollen, lässt mit der Zeit nach, weil sich das Öl im Motor während des Betriebs verdünnt. Gerade im Kurzstreckenbetrieb sammelt sich besonders viel Kraftstoff im Motoröl an und greift dann im Laufe der Zeit den Riemen an. "Auch ein längerer Stillstand eines wenig bewegten Fahrzeugs kann deutlich schädlicher für den Riemen sein, also die tägliche Autofahrt", erklärt Meyer. Die Kontaktdauer mit dem verdünnten Öl sei dabei maßgeblich für die Schädigung des Riemens. Auch Fahrten bei voller Beladung, Anhängerbetrieb oder das häufige Fahren von Steigungen können die Verdünnung des Motoröls beschleunigen. "Analysen der bisherigen Schadensfälle haben ohne Ausnahme als Ursache erhöhte Kraftstoffeinflüsse beziehungsweise Ölverdünnung ergeben", erklärt Stefan Meyer.

Er empfiehlt deshalb einen regelmäßigen Ölwechsel: "Als Faustregel für den Ölwechsel bei Belt-in-Oil-Motoren gilt: alle 20.000 Kilometer und mindestens einmal im Jahr. Grundsätzlich sind aber immer die Vorgaben des Herstellers maßgeblich". Gegebenenfalls sollte auch ein Zahnriemenwechsel häufiger durchgeführt werden. Die Werkstätten müssten mit diesem Wissen auch ihre Kunden infomieren. "Nur wenn der Kunde die Problematik kennt, hat der Riemen eine Chance", so Meyer.