Aufgrund immer leiserer Motoren, verbesserter Aerodynamik und neuartiger Innenraumkonzepte sind in den letzten Jahren bei Fahrzeugbesitzern die Ansprüche bezüglich Laufruhe und Fahrtgeräusche stark angestiegen", sagt Simon Schmitt, Fahrzeugtechnik- und Akustik-Ingenieur und Inhaber von Geräusch-Analyse.de aus München. "Das führt dazu, dass die Toleranzschwelle bei Störgeräuschen stark gesunken ist." Für Kfz-Werkstätten bedeutet dies bei der Suche nach Störgeräuschen im Fahrzeuginnenraum ganz neue Herausforderungen. Gründe hierfür sind die jüngsten Fahrzeugentwicklungen. "Moderne Fahrwerke bieten heute direkte Geräusch-Übertragungswege, der Leichtbau bedeutet in der Regel Entfall von Dämmmaterialien und bei E-Fahrzeugen Verzicht auf die Maskierung von Störgeräuschen, wie sie beim Verbrennungsmotor üblich war", weiß Schmitt. "Im Bereich der Störgeräusch-Diagnose kommen hier Werkstätten schnell mal an ihre Grenzen."

Auch der ö.b.u.v. Kfz-Sachverständige Martin Reithmeier aus Unterschleißheim nördlich von München und sein Mitarbeiter und Kollege Stefan Rössner kennen die Probleme von Störgeräuschen in modernen Fahrzeugen. "Gerade im Premiumbereich erwartet der Kunde perfekten Schwingungs- und Geräuschkomfort", so Reithmeier. Kfz-Werkstätten gelingt es oft nicht, durch eine gezielte Diagnose bereits beim ersten Reparaturversuch den Schaden zu beheben.

Experten-Wissen

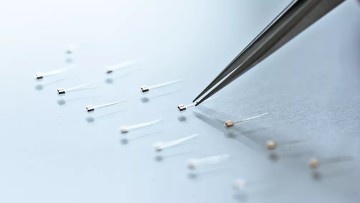

Um der Ursache von Geräuschen auf den Grund zu kommen, verwenden Simon Schmitt, aber auch Martin Reithmeier, die ACAM von AVL DiTest. Dabei handelt es sich um eine Akustik-Kamera, die Geräuschquellen auf ihrem integrierten Bildschirm mittels eines Realbildes sichtbar machen kann. So kann die akustische Kamera genau zeigen, woher ein Geräusch kommt. Die tragbare Akustikkamera verfügt hierzu auf ihrer Frontseite über einen Schallspiegel mit 64 in Kreisform angeordneten Mikrofonen, in deren Mitte eine Videokamera und darum in Sternform vier Leucht-LED angebracht sind. Auf der Rückseite befindet sich als Bildschirm ein Getac-Tablet, das über den in die Kamera integrierten Li-Ionen-Akku mit Strom versorgt wird. Links und rechts neben dem Bildschirm befinden sich zwei Haltegriffe, mit denen sich die ca. drei Kilogramm schwere Akustikkamera leicht und intuitiv führen lässt.

- Ausgabe 01/2025 Seite 032 (693.2 KB, PDF)

Alternativ kann die Kamera auch über ein im Lieferumfang enthaltenes Stativ fest aufgestellt werden. Die 64 Mikrofone decken den Messbereich eins bis 24 kHz ab. Sie sind damit perfekt dem menschlichen Hörbereich angepasst und erfassen somit alle Arten von Geräuschen, die auch ein Mensch hören kann. "Die ACAM arbeitet hier mittels ihrer Software wie das menschliche Gehör", erklärt Schmitt. "Wir Menschen können eine Schallquelle im Raum genau orten, da der ausgesendete Schall unsere beiden Ohren meist unterschiedlich schnell erreicht. Aus dieser Differenz, die im Microsekunden-Bereich liegt, ist unser Hirn, aber auch die ACAM, in der Lage, die Geräuschquelle genau im Raum zu verorten." Damit der Anwender hören kann, was die ACAM hört, ist im Lieferumfang auch ein Kopfhörer mit dabei. In Kombination mit der integrierten Video-Kamera wird es so möglich, Geräuschquellen zu finden, zu messen und die Ursache als Bild oder Video auf dem Bildschirm sichtbar zu machen.

So kann man auf dem Bildschirm genau sehen, wo eine Geräuschquelle liegt und wie laut sie ist. Dabei wird die Lautstärke mit unterschiedlichen Farben dargestellt, wobei weiß, gelb und rot die lautesten Töne sind. Auch lässt sich die Darstellungsform der Geräuschquellen auf dem Bildschirm unterschiedlich darstellen. Neben dem Realbild mit überlagertem Tonbild sind auch Frequenzverläufe, deren Intensität und Dauer darstellbar (Sonogramm). Um hierbei Frequenzüberlagerungen zu vermeiden, bietet die ACAM die Möglichkeit, den Frequenzbereich manuell einzugrenzen. So können Nebengeräusche, wie ein laufender Motor, quasi ausgeklammert werden.